【柳氏医派】柳少逸:传承岐黄术 深心托豪素——我的民族文化传承之路

传承岐黄术 深心托豪素

——我的民族文化传承之路

柳少逸

(一)

1943年3月,我出生于山东栖霞东林一耕读世家。家父吉忱公(1909~1995),六岁入本族私塾,至民国接受现代教育,其后入天津尉稼谦国医班、上海恽铁樵国医班学习。曾拜晚清贡生儒医李兰逊先生为师,从而走上济世活人之路。“七七事变”后,日军侵入胶东,家父投笔从戎,参加抗日工作。解放后,先后任栖东县立医院院长、栖霞县人民医院业务院长、莱阳专署中医药部主任、烟台市莱阳中心医院中医科主任。先后负责胶东地区的中医培训工作,后又受聘于山东省中医药学校讲授温病学,并教子课徒数十人。以其从医及教学的切身经历,探求培养中医人才的模式,家父是我一生的老师。我童年时,即让我背诵《三字经》《百家姓》《千字文》;高小时让我背诵《医学三字经》《药性赋》《汤头歌诀》《八法用药赋》《频湖脉诀》等中医启蒙读物;读中学时寒暑假给我讲授他的《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《本草经》、《温病条辨》、《时病论》、《中医医学史》讲稿。在我高中毕业时,就已全部讲授完了中医高等院校一版教材。

(柳少逸与父亲柳吉忱)

1963年8月,又让我师事于栖霞世医牟永昌公,凡六易寒暑,成为先生唯一传人。业师牟永昌公,受业于其父儒医牟熙光公,中医理论精湛,学验俱丰,倾毕生之学,尽传于我。常领我到户外夜观天象,指点九野列宿。那璀璨的星宿,缥缈的银河,星转斗移,寒来暑往,岁月递嬗,周而复始而成浑然太极,难以穷尽。于是我对“法于阴阳,和于数术”的《内经》中医学,即我所创立的“中国象数医学”理论体系的探讨产生了浓厚的兴趣。

1995年,古城南京发起了中医多学科研究之风,我得以结识全国著名中医学家、中国数术学家陈维辉先生。先生因家学之渊薮,穷30年之精力,深研中国数术学,并著成《中国数术学纲要》一书。明确了中国数术学之概念,规范了中国数术学的精微理论:太极论的道论、三五论的数论和形神论的象论。1986年1月,我参加了全国阴阳五行学说讲习班,聆听了陈维辉先生主讲的《中国数术学纲要》,使我近几年来百思不得其解的几个问题豁然开朗。先生对我的理论及临床研究极为关注,并纳我为入室弟子及传人,并告之:“得其人不传,是谓失道;传非其人,漫泄天宝。”自此亲叩面授,问道授业,在陈先生中国数术学思想的基础上,进一步学研《黄帝内经》,有了后来构建中国象数医学理论体系之成绩。

以上三源汇流,成就了我耕耘杏林六十年,作为胶东柳氏医学流派的代表性传承人,完善并构建了医派五大理论体系,即中国象数医学体系、太极思维的临床辨证论治体系、内伤病病机四论诊疗体系、中医复健医学体系、方证立论法式临证应用体系。2018年,应中国中医药出版社的建议,“柳少逸中医传承工作室”得以成立。2019年成功举办“柳氏医派创始人柳吉忱先生诞辰110周年座谈会”及“中国中医药出版社《柳吉忱中医四部经典讲稿》首发式”,山东省卫生厅张奇文厅长、国家中医药管理局徐皖生主任、科教司赵来喜处长,及各级主管部门领导、故里栖霞和原工作单位领导出席活动并讲话。会议向世人全面展示了一个有着近两百年传承史的胶东柳氏医学流派。

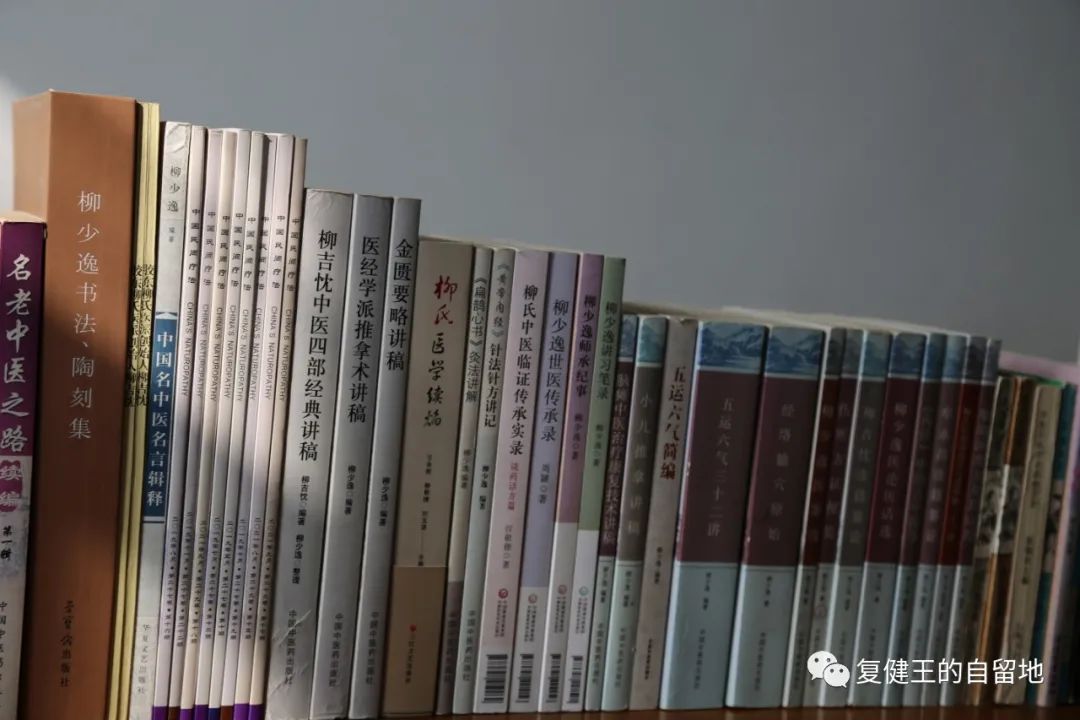

近年来,我一边结集自己的医学著作,整理家父、蒙师的经验和遗稿;一边临床带教,指导学生们做好流派传承工作。而今,已公开出版医派著作近40部,结集待版的尚有16部。胶东柳氏医学流派、中国象数医学、五运六气柳氏学派、柳氏广意派小儿推拿术、医经学派针灸术、医经学派推拿术、柳氏广意派小儿推拿中医药特色技术、柳氏制陶及陶刻文技艺等8项理论或技术先后被栖霞市人民政府、莱阳市人民政府纳入非遗传承保护;2020年,“推动胶东柳氏医学流派传承创新发展”“深入挖掘并整理推广柳氏广意派小儿推拿中医药特色技术”列入烟台市卫生健康事业年度要点工作,“柳氏广意派小儿中医药特色技术”被山东省卫健委纳入齐鲁医派中医药特色技术传承项目;2021年,“柳氏广意派小儿推拿合柳氏膏滋方治疗儿童脑瘫技术”、“柳氏内伤病病机四论诊疗体系”,作为山东省中医药特色技术拓展项目入选山东省中医药特色技术库;同年,“胶东柳氏医学流派学术思想及其传承方式研究”,被立为山东省中医药科技项目。在外人看来,我所取得的成就可谓多矣!然医学上的成就都离不开文字功夫,历代医藉,多系古文,就字音字义而言,又涉及文字学、训诂学、天文历法学等古文化知识。一些古籍,若周诰殷盤,佶屈聱牙,泛泛而学,可谓苦也!然吉忱公的“成不成之功,完难完之业”的庭训督导着我,力争成为一名好医生。

(二)

中医传承主要有四种模式:家传,师承,自学成才,院校培养。我的成才,既有家传,又有师承,兼有院校教育,还有个人发挥。可以说中医传承的四种模式我均有之。“文是基础医是楼”,学好中医要有传统文化功底,即文史哲基础。《易经》讲太极阴阳自然法则,医易相通,先学《易经》,再学《内经》《难经》《脉经》《伤寒杂病论》就会容易的多。“医者仁学也”,做医生,就要讲医德,而《论语》讲“伦理学”、“人生哲学”!再是要有小学功底。我小学的功课,是在我父亲辅导下自学的。学中医要重视文字学,仅《医古文》讲的“文字学”知识是不够的,还要备一本晋代许慎的《说文解字》,有兴趣可看一看《六书》等,否则不会成为一个“明医”。我因学研古文字学,而涉猎甲骨文、钟鼎文的研究,于是就成了甲骨文、钟鼎文书法爱好者了,2017年栖霞市人民政府将“柳氏制陶与陶刻文技艺”纳入非物质文化遗产保护,2018年荣宝斋出版社《柳少逸书法·陶刻集》出版发行。从而有了中国中医药出版社肖培新先生“大医鸿儒”甲骨文书法之赞誉,和香港商务印书馆田村先生“柳先生之陶刻与古希腊迈锡尼文明的泥板文字相媲美”之抬爱。

(三)

“古文”泛指先秦的文字。唐兰在《古文字学导论》中,将古文分成两类,其一即“古文,孔子壁中书也”,此乃竹简上的古文。其二即甲骨刻辞,钟鼎、彝器款识,陶器铭文,古鉨、货币文字,及刻石文字。古文字学是由古器物铭学发展而产生的。所以对古文字学的研究,多是从古器物着手。古器物铭刻品类异常繁杂,仅从器物的本质分就有玉、石、陶、甲、骨、金、银、铜铁、竹、木等。以器物种类不同有六类之分,即以甲骨刻辞形成的甲骨文;以铜器款识形成的金文,或称钟鼎文、彝文;以陶器款识形成的陶文;以古鉨形成的古鉨、封泥文字;以货币款识形成的货币文字;以石刻形成的石刻文字。

我自幼喜好金石翰墨,是受家父吉忱公的影响。家父之书体有甲骨文、金文,及隶书、正楷、行草,也兼习何绍基体,且有着很高的书法艺术修为,无论平时给病人处方,还是书信往来,一手漂亮的毛笔书法令人赞赏有加,也让我羡慕不已。我小时“写仿”,是在父亲的指导下从柳公权的《玄秘塔》开始的,及长习汉隶、魏碑,在中学阶段开始临习甲骨文、钟鼎文。对于书体,我尤喜爱郑板桥的“乱石铺街”体,无拘无束,又井然有序,寓有深刻的太极原理。在家父吉忱公的讲解、指导和熏陶下,我的书法启蒙如同国学、医学一起,有了长足的进展,加之学习中医后,自然而然的加深了对文字学的研究。至上世纪70年代,偶见龙口名宿、著名书法家山之南先生赠家父多体的书法作品,我尤喜他之甲骨文、钟鼎文书法艺术,而常研习之。山之南先生是中国著名的书法家、金石学家,尤精于大篆、汉隶的书写,誉满海内外。1983年元旦,我与王树春师兄乘车来到黄县南关,住在表兄范志民家中,由表兄亲自引荐拜见山之南先生,学习大篆、汉隶的书写方法。山老令我俩试笔各种书体后,山老称赞道:“没有十年以上的书写功夫,写不出这样的书作。”山老执笔先写大篆,再写汉隶,边写边讲。篆书赠我藏之,隶书树春兄藏之。由此与山老订了文字交,结下了翰墨缘。那时山老已近80岁,其夫人患类风湿也卧床十余年,故而闭门谢客有年。故其后我虽再未打扰老人家,然凡见到山老的作品,我均非常珍惜,或复印,或拍照。对搜集到的十余幅作品,均留心学研之。不久后,时任龙口画院院长的表姪范存刚又送来一本《山之南书法艺术集》,于是得以系统研究山老的书法艺术,重点学研其钟鼎文、甲骨文书法艺术。

(四)

中医学发展是在不断地吸收同时代的自然科学知识而丰富起来的,由此决定了中医药学的广泛文化性和探讨中医文化的意义。我曾于1994年主持召开了“山东中医药学会齐鲁名医学术思想研讨会”,1995年10月在山东曲阜市主持召开了“山东中医药学会中医文化学学术研讨会”,中医学术的承传与发展,必须根植于中国传统文化。故而在以后的数年间,勤勉多学,而能做到举一返三,我遍临了三代古器铭文。以“散盘”、“毛公鼎”、“秦公簋”、“大盂鼎”为基础,探寻源流和上古书法童韵,并日积月累的研修和临摹。

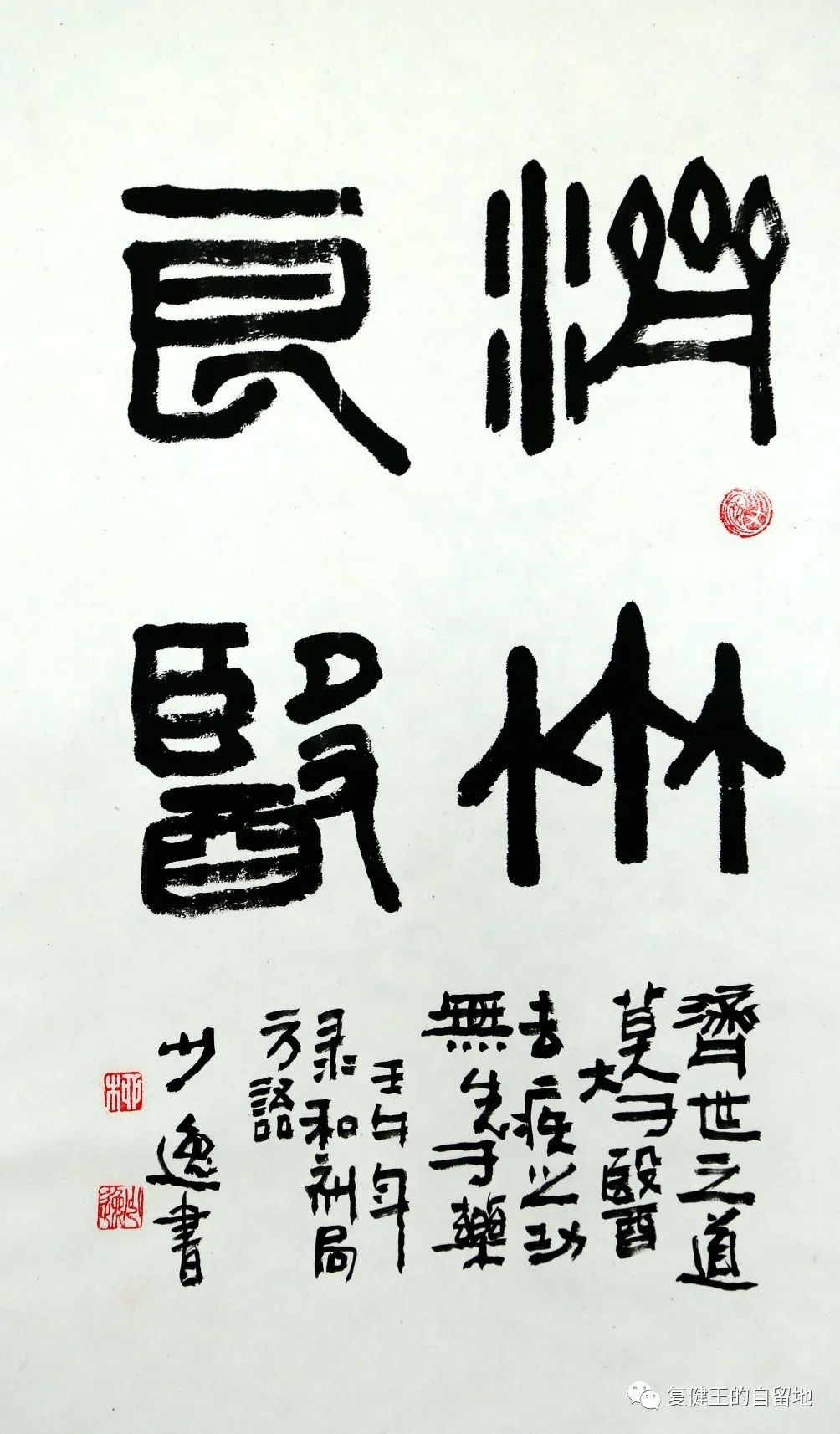

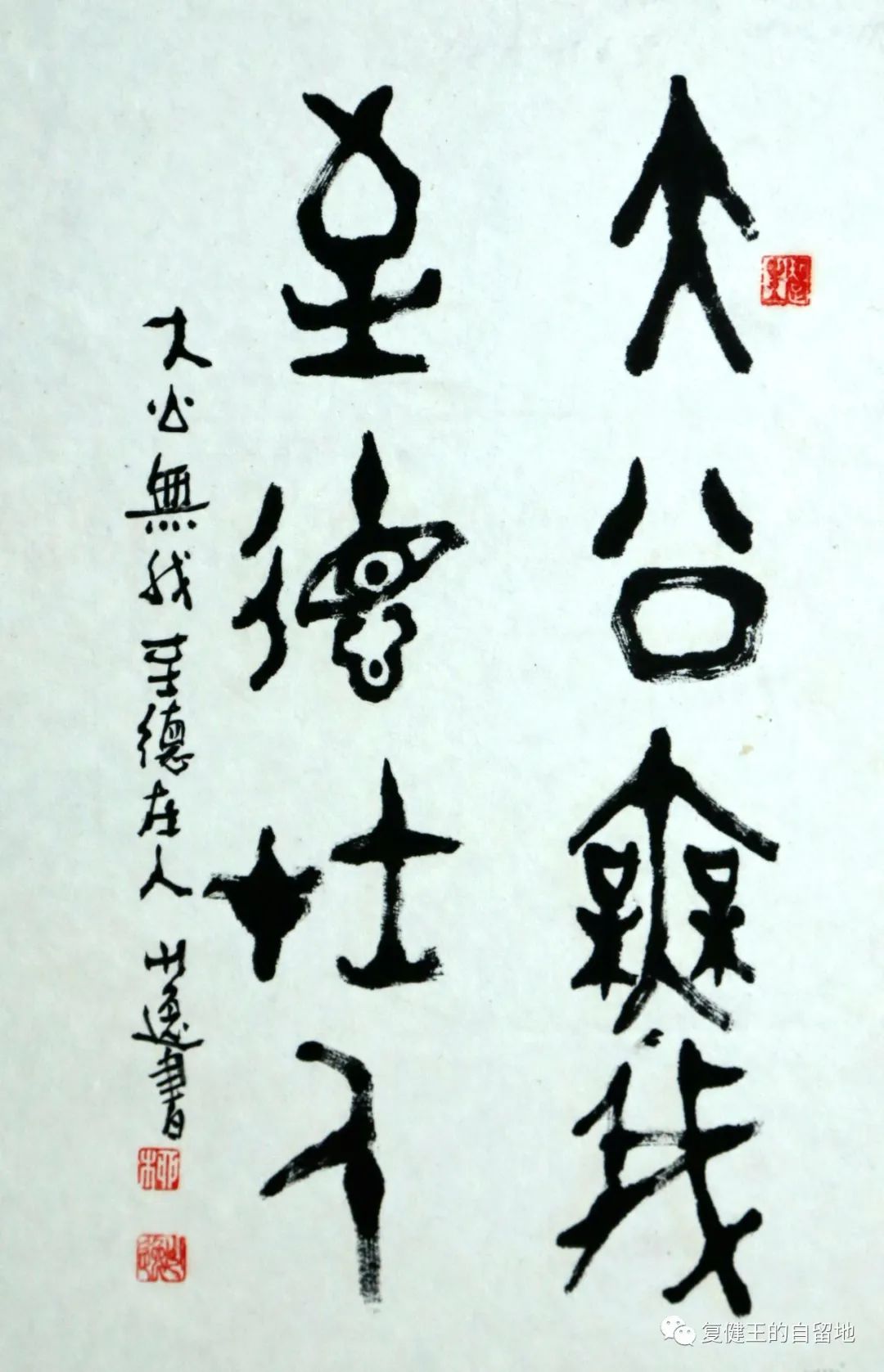

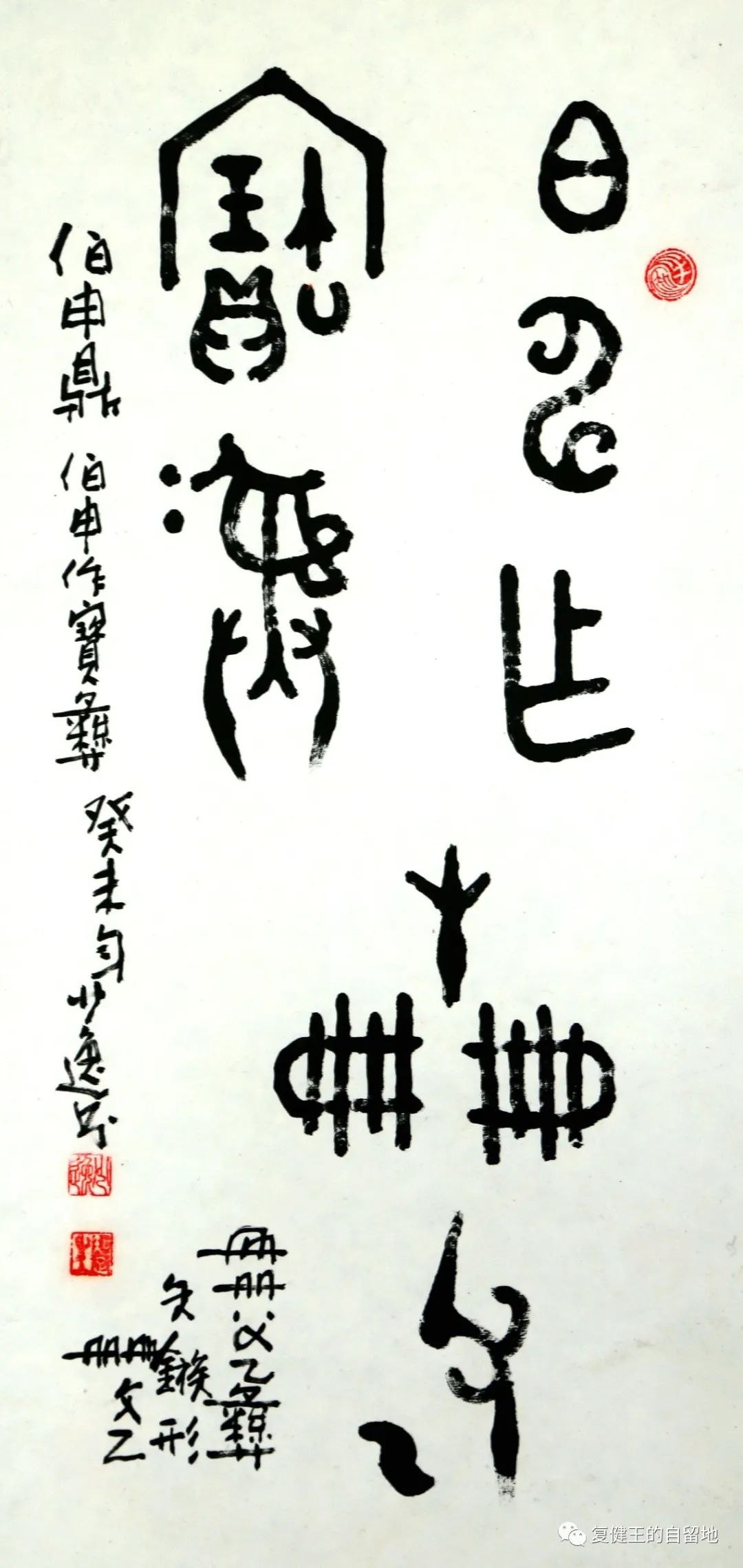

毛笔书写出甲骨文、钟鼎文,不同于现代文书法,要尽显其原始文体的外象和神韵,又不失自己的笔墨风采。基于对古文字的理解,我所追求的甲骨文书法风格是苍劲又具铁笔韵味,钟鼎文书法力求“方圆中求奇拙”的逸趣古风。久而久之,受上古书法的影响和郑板桥“乱石铺街”书体启发,我将真草隶篆众书体融于笔端而形成了自己的书体。通篇结构像山林一样,错落有致;笔划如树林枝条一样,伸展自如、游刃有余;而尽求书法之古朴刚健,疏朗自如,精致大气,被书法届称之为“柳氏山林体”。故而2018年荣宝斋出版社破例为我这“业余”书家出版了《柳少逸书法集》《柳少逸陶刻文集》。著名书法家、荣宝斋书画院院长王登科作序云:“以散盘、毛公鼎、秦公簋、大盂鼎为筑基,深究笔法,探寻源流。随顺自然,化成万有。其作品涉猎书法、绘画、篆刻、制陶等领域,且能将其融汇贯通,宛若天成。”

为了弘扬中医药文化,我早在2010年,即与王树春师兄合作撰写了《中国名中医名言辑释》,由华夏文艺出版社出版发行。为了彰显中国传统文化的魅力,该书由鲁东大学王树春教授书法“名言”原文,我书“名言”释文和医家简介。王树春教授在“序言”中写到:“柳少逸先生对金石学颇有研究,执笔书写金文大篆,古拙刚毅,点画透出似在三千年前器物上的大篆一样,精、气、神皆备。”

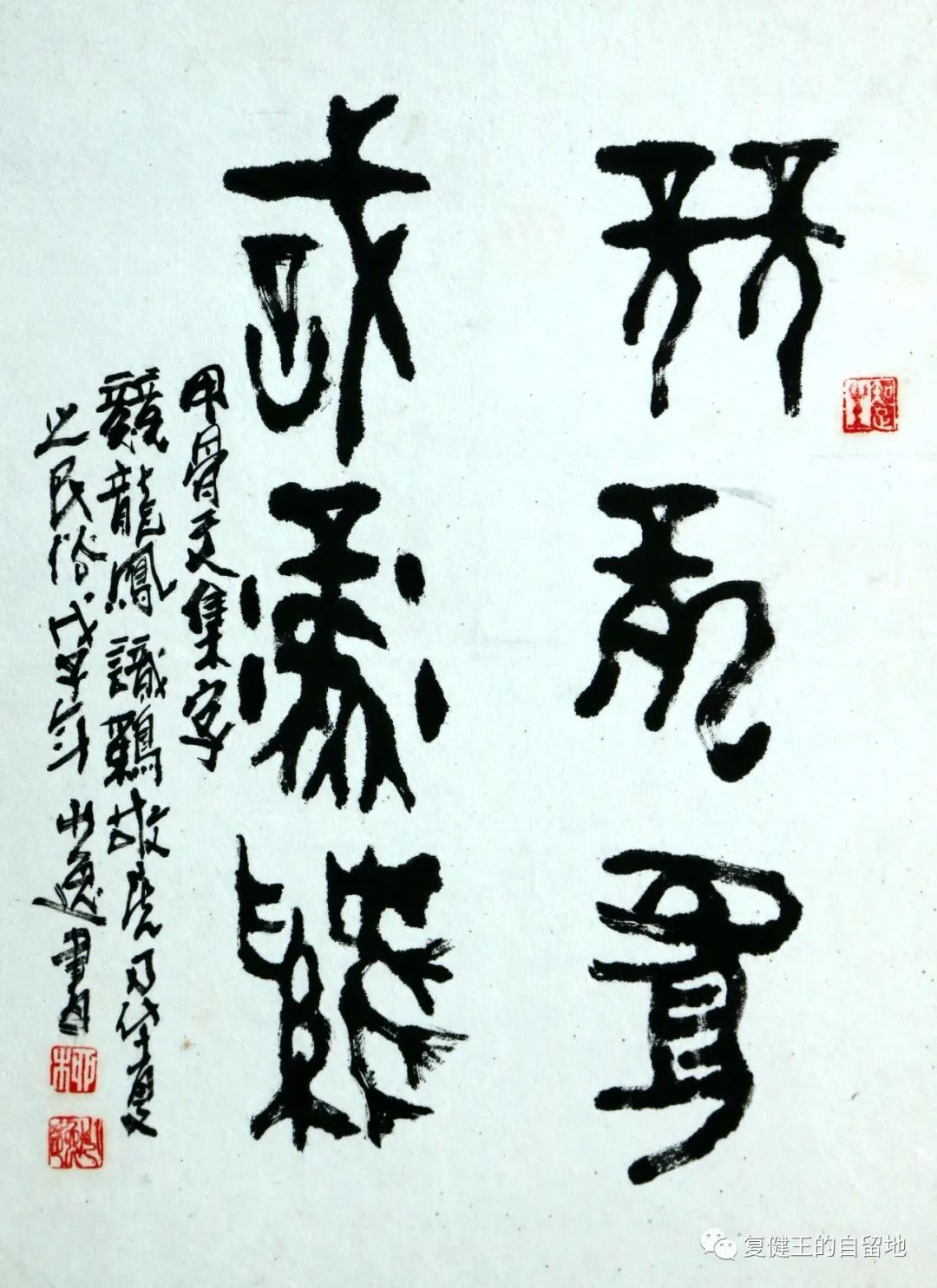

所谓书法,本身是语言的记录形式,或工具,当上升到艺术的层次才谓之书法艺术。既然是艺术,无论是甲骨文、钟鼎文,还是篆书、行书,以及隶书、魏碑,都应当能蔚然成型,力透纸背,写出古朴苍劲与俊雅文秀之风才是。我所追求的书法是文字落到宣纸上,不可拘泥于一笔一画的个体经营,而是要营造出回归自然的文化场景。通过书法作品,将书者的智慧学养、个人情怀、性格特点、气度境界尽兴挥洒,释放书者奔放的心情,折射书法的功力和文化底蕴。如我在撰写的甲骨文“竞龙虎,识凤鸡”时,笔画有软有硬,粗细不一。或是参差错纵,疏落有致;或是密密层层,浑厚粗重。古文讲究象形会意,图画感较强,只有领会了古人造字的意境,方可彰显古朴多姿的无限情趣。如“龙”字要有青龙当空腾云驾雾之感,“虎”字要有虎踞雄威之势,“凤”字要有展翅翱翔之形态,“鸡”字要有翩翩起舞之神韵,当然我之书作尚未达此境界。篆书“桃花源记”是我比较满意的一副作品,我运用“行笔圆转,有繁有简,形态多变,强对称性”的笔法,力求彰显肃穆端庄、壮伟宏放之气,特别是与行书释文对比,一圆润劲拔,力求婉约飘逸,一简洁瘦长,流利优雅,力求形成“两美合一”的风格。再如行书“古文观止·序”,力求疏密相间,整齐排列,线条匀净而长,方能让人体会到纯净简约之美。

写书法,刻陶文,本是我的业余爱好,当作为传统文化而成为中医学文化研究的一部分时,书法和陶刻艺术也赋予了我生活的新意。“写写字,刻刻陶,涂涂抹抹似放马南山,也算潇洒;成篇稿,出本书,舞文弄墨似刀枪入库,也算收获。”是我实践临证之余的真实生活写照。临证诊病之外,体会艺术的灵性和悟性,如同我作为医、为师、为管理者,一生中不断探索那样。从书法艺术中去寻找水墨语言,不枉个人天性,这个过程也如同蝉的蜕变,需要每天都在努力。书品犹如人品,追求书法的坚挺与纵放,挥洒自如与古朴遒劲间自由转换,想让字里行间充满温文尔雅,在端秀中内藏刚毅之气,需要书者持之以恒的坚守修为。作为一名老师,我要求自己不贪安逸,不务奢华,坚持在淡泊之中,凝聚自己“为往圣继绝学”的信心。作为一名医生,不事求闻达,不恋名利,“开门应诊,闭门读书”,默默无闻做好自己的事。

(五)

自上世纪八十年代,我与家父吉忱公创建山东扁鹊国医学校以来,毕业生也逾万人,遍布全国21个省市自治区。我2006年被山东省人事厅、山东省教育厅,联合授予“山东省民办教育先进工作者”,并荣记二等功,是烟台市唯一获此殊荣者。2008年,为解决残疾青年的就业问题,学校增设了“制陶艺术”专业,传承柳氏制陶与陶刻文技艺。

柳氏制陶及陶刻文技艺是继承了祖上东林村的柳氏黑陶制造、陶砚陶印制作及陶刻文而创新的一种新的黑陶制造及陶刻文技艺,历经了三百余年数代人的传承,直到上世纪六十年代,我传承了第五代传人的黑陶制造和陶刻文技艺,成为柳氏制陶第六代代表性传承人。

通过对中国文字史的长期研究发现,在中国文字进程中,有在殷商时期盛行的刻在贝壳甲骨上的甲骨文,有在战国时期刻在青铜器上的青铜铭文,有秦代石鼓文,汉代木简文字及魏晋时期刻在石碑上的文字。而自秦朝泰山刻石、峰山刻石问世以来,石刻文艺术繁花似锦,而除瓦当文字外,金文、陶文艺术频于消亡。清末民国时期,一部分学者曾致力于陶文的抢救工作,即搜集陶器铭拓,结集传世。如罗振玉的《齐鲁封泥集存》、傅儒的《寒玉堂陶文》等,给我们留下了丰厚的陶文字资料,对研究古文字及文字原流的考证,提供了珍贵的历史资料。然尔,由于陶刻文字的地域局限,又无直接证据表明陶文与甲骨文之间的必然联系,且甲骨文早已被确定为中国古代最成熟的文字,是现代汉字的早期形式或书体之一,因此现在研究陶刻文的人少之又少,陶器制作艺术、陶刻字文化艺术再得不到重视,将被湮灭于历史长河中。目前已经发现的陶刻文字主要分布在山东莒县和陕西临潼等处,以东夷民族的活动中心——山东为主。胶东半岛又是东夷文化发祥地之一。莱阳早在六七千年前就有人类在此繁衍生息。唐虞夏时为莱夷地;商时为莱国地;西周时为莱候国地;东周及秦时为齐郡东境;西汉时为挺、邹芦、昌阳、长广、观阳县治之地,治辖今莱阳、莱西、栖霞、海阳、牟平等域。自古即为胶东政治、经济、文化中心,古文化遗址星罗棋布。1956年发现了莱阳于家店古文化遗址,经鉴定上部土层造物相当于龙山文化时期,下部土层造物年代近似大汶口文化时期。它如杨家疃、泉水头、西富山、韶格庄、胡城、中古城、昌山、前河前、蒿埠头均为古文化遗址。韶格庄文化遗址年代与栖霞杨家圈遗址相似,属龙山文化时期;杨家疃文化遗址,陶器有鼎、罐、鬲、觚和大口翁残片,年代包括邱家庄和大汶口两个类型;胡城佛岩山遗址之陶器之陶器残片,以手制大沙丘陶为主,次为轮制熏陶(黑陶),年代为岳石文化时期。故“轮制熏陶”当为黑陶文化之源。在胶东地区古文化遗址中尚有龙口市邵家遗址黑皮陶;文登市石羊、沙里店遗址有新石器时代之红陶与黑陶;长岛县大钦岛北村遗址有变体雷纹黑陶残片。由此可见,莱阳及胶东陶文化源远流长,为东夷陶文化重要的组成部分。

如前所述,因我自幼在家父吉忱公的指导下涉猎古文学,并从事甲骨文、钟鼎文、陶文、石鼓文的学习和书法创作,并从事陶器刻字艺术的研究。上世纪七、八十年代,与王树春师兄一起对莱阳古文化遗址中陶文化进行考据与研究。为了弘扬中国传统文化,2008年秉承东夷古陶文化之精髓,与鲁东大学胶东文化研究中心研究员、鲁东大学美术学院教授,研究生导师王树春先生一起创建“圣惠陶艺苑”。对黑陶、红陶、灰陶、白陶、黄陶、彩陶等制作烧制工艺进行系统研究,在柳氏祖传制陶工艺的基础上,从器型到种类都进行大的拓展,种类有陶砚、陶印、陶筒及各种写意器型等。后期的作品,力求创新,陶器有红、黑、白、彩四种。并结合雕塑艺术,以陶器动物、人物造型为门类,将陶制艺术提升到一个新的境界。将甲骨、钟鼎、石鼓、陶文亲手雕刻于器上,意在以陶器与陶刻文字相结合,创作出近千件黑陶、红陶器物,陶刻古代器物铭文上万言,其陶刻文拓片《柳少逸陶刻文集》已由荣宝斋出版社出版。2014年,创建“莱阳市圣惠陶文化研究所”,将柳氏家族最初单一的黑陶制砚制印篆刻技艺,拓展到制作、陶刻文研究、陶文拓片等系列工艺。从而将制陶工艺与书法艺术、篆刻艺术相结合,形成了柳氏陶刻文艺术,把一个民间技艺提升到了文化研究的层次,彰显“土与火的艺术,力与美的结晶”之神韵,以其深厚的历史底蕴和丰富的人文内涵,构建了陶刻文化艺术新园地。“莱阳圣惠陶艺苑”及“莱阳市圣惠陶文化研究所”的创建,填补了近代胶东地区陶艺制作的空白,而“陶刻字文化”则丰富了陶文化之内涵。使失传数千年的陶艺技术终于有所创新,又一次获得了新生。

柳氏制陶与陶刻艺术将陶制艺术、文字艺术、书法艺术、篆刻艺术等多种艺术形式集中体现,2017年被山东栖霞市纳入非物质文化遗产保护名录,丰富了祖国传统文化的宝库。

书法也罢,陶刻艺术也罢,对于我而言,既是济世救人之余的个人爱好,也是我业医人生与艺术追求的有机结合,既是修心修为的结果,也是心灵境界的升华。而做为一名医生、一名老师,知书道,明世道,流布文明,传承大统,正乃吾当好“先生”之愿景矣。(王永前 协助整理)